Kramergeschichten

Die ersten beiden Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts waren für Sachsen und seine Einwohner wirtschaftlich erfolgreiche Jahre. Das Land hatte von einer langanhaltenden Friedenszeit profitiert. In Leipzig florierte der Handel. Die Leipziger Kramer ließen ihre neuen Innungsartikel zunächst vom Leipziger Rat bestätigen und nach 1604 sogar vom Kurfürsten – ein Bedeutungszuwachs für die Innung, der sich nach und nach bemerkbar machen sollte. Wie es sich für Kramer gehörte, wurde über die Finanzen der Innung exakt Rechnung geführt. Dazu existierten für einzelne Posten des Haushalts gesonderte Rechnungsbücher. Ihre Bezeichnungen, aber auch ihre Inhalte, veränderten sich über die Jahre. Überliefert sind u. a. Kontenbücher, Bilanzbücher, Hauptbücher der Konten, Schuldbücher, Warenschuldbücher und Spendenbücher sowie Verzeichnisse über Einnahmen der Weibergelder und Quartalgelder.

Am Ende des Rechnungsjahres wurden schließlich alle Einnahmen und Ausgaben in einem Kassenbuch zusammengeführt. Die Jahresrechnung endete jeweils mit einer ausgeglichenen Bilanz. Etwaige Überschüsse wurden ins nächste Jahr übertragen und so zunächst als Ausgabe gerechnet und im folgenden Jahr als Einnahme. Die Innung kaufte vom überschüssigen Geld oft Getreide an. Dieser Vorrat wurde dann in Geld umgerechnet und jeweils als Einnahme verzeichnet, um dann gleich wieder als Ausgabe verbucht zu werden. Dadurch flossen auch Sachwerte in die jährliche Bilanz ein.

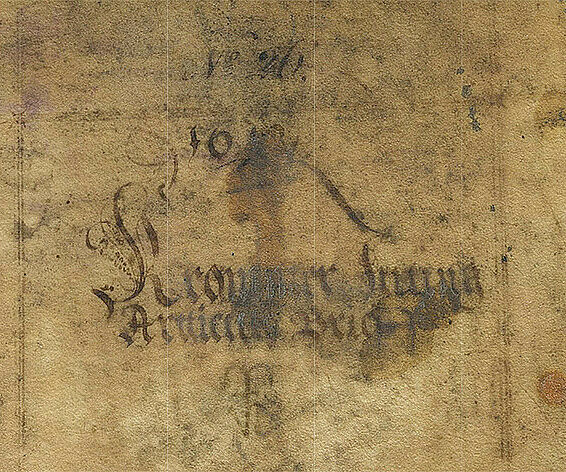

Die Jahresrechnungen begannen jeweils mit einer kurzen Einleitung, die Auskunft über den Rechnungszeitraum gibt und die regierenden Kramermeister nennt, die auch für die Finanzen der Innung Verantwortung trugen: „Hernachvolget was yetzo ermelte verordnete und von einem ernvesten hochweisen rath confermierte und bestedtigte kromermaister als mit namen Hanns Lachmann, Simmon Ritz und Petter Wicksperger von den vorhero gheenden und gewesenenn kromermaistern als Valten Schilling, Asmus Behm und Hans Schilartn wegen der kromer inigung laut der alten büecher und iren übergebene rech[nung] den letzten december anno 1604 ann bahrem gelde, korn und austheende schulden empfangen, wellches wir vor ermelte kromermaister zu anfang dieser newen innigungs und kromer büecher auff primo jenner anno 1605 auff newe rechnung setz.“

Die verzeichneten Einnahmen geben gut darüber Auskunft, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse der Innung und ihrer Mitglieder waren. Beispielsweise zeigte das Rechnungsjahr 1605/06 eine wirtschaftlich starke Innung. Die regierenden Meister hatten von ihren Vorgängern ein Barvermögen in unterschiedlichen Münzsorten im Gesamtwert von über 279 Gulden übergeben bekommen. Hinzukamen 337 Scheffel Korn, die einen Wert von fast 571 Gulden hatten. Die Innung hatte zu diesem Zeitpunkt über 851 Gulden ausgeliehen und nahm davon 175 Gulden und 15 Groschen Zinsen ein. Zu den Schuldnern der Innung zählten oft prominente Bürger der Stadt, wie z. B. Bürgermeister Theodor Möstel (1564-1626 oder 1628), aber auch viele Mitglieder der Innung. Einnahmen erzielte man auch mit in der Vergangenheit zeitweise gestundetem Kramer- und Weibergeld, das nun gezahlt wurde. Im genannten Rechnungsjahr wurden sieben Aufnahmen von Kramern mit ihren Frauen verzeichnet, darunter der spätere Kramermeister Magnus Lotter. Für diese Doppelaufnahmen wurden je 30 Gulden als Einnahme verbucht. Nur 15 Gulden musste Caspar Werner entrichten, -„sein weib aber hat die innigung von iren öltern“. Zwei Kramer, die unbeweibt bzw. Witwer waren, zahlten ebenfalls nur 15 Gulden. Dagegen ist beim Eintritt von Georg Hergesell mit Frau und Kindern zu lesen, dass er von den Pflichten der jungen Kramer befreit sei und deshalb 45 Gulden zu zahlen habe. Kramer, die durch ihre Eltern das Innungsrecht geerbt hatten und bei erlangter Mündigkeit vollwertige Mitglieder der Innung werden wollten, zahlten lediglich eine Schreibgebühr in Höhe von zehn Groschen und sechs Pfennigen. Weitere Einnahmen kamen aus dem so genannten Weichfastengeld, eine zu dieser Zeit einmal im Jahr zu entrichtende Abgabe der Kramer. Bis zu 17 Gulden erbrachten die Standgebühren, die die Innung zu den drei Messen einnahm. Im Rechnungsjahr 1605/06 wurden insgesamt 2725 Gulden, 2 Groschen und 9 Pfennige als Einnahmen verbucht. Zu beachten ist dabei, dass in diesen Betrag der Übertrag aus dem vorhergehenden Jahr, der Wert des eingelagerten Getreides und die Summe des ausgeliehenen Geldes eingeflossen waren, die tatsächlichen Einnahmen in diesem Jahr also bei etwa 900 Gulden lagen. Das war ein beachtlicher Wert, der in den folgenden Jahren nicht wieder erreicht wurde. Erst 1609/10 erzielte man vergleichbar hohe Einnahmen. Das gelang vor allem durch den Verkauf von 426 Scheffel Korn an Bauern in Engelsdorf, Mölkau und Lindenau, wodurch fast 779 Gulden in die Kasse flossen. Allerdings wurde bald darauf der Getreidevorrat wieder aufgestockt. Wahrscheinlich wurde das eingelagerte Getreide regelmäßig ausgetauscht, um das Verderben dieser wichtigen Reserve zu verhindern.

Bei den Ausgaben der Innung ist zwischen regelmäßig wiederkehrenden und außergewöhnlichen Aufwendungen zu unterscheiden. Zu Ersteren zählen etwa jährliche Zahlungen an den Stadtrichter, die 8 Gulden als Besoldung des Kramerknechts und die Auszahlung der Zinsen, der von der Innung verwalteten Stiftungen. Den drei regierenden Kramermeistern wurden für ihre Arbeit ein Salär von je zehn Gulden gereicht. Ebenso jährlich aber in unterschiedlicher Höhe finden sich in der Rechnung Gebühren, die für die Aufnahme neuer Mitglieder in die Innung an den Rat zu zahlen waren – beispielsweise 1610 für 14 neue Mitglieder 90 Gulden. Zu Beginn eines jeden Rechnungsjahres musste der eiserne Innungskasten vom alten Obermeister zum neuen getragen werden; dafür erhielt der Kramerknecht vier Groschen. Zusätzlichen Lohn erhielt der Kramerknecht auch für regelmäßiges Kornwenden, für das Putzen der Harnische bzw. der Musketen oder andere kleinere Dienstleistungen. Auch die innungseigenen Leichentücher wurden regelmäßig gewaschen, wofür einige Groschen bezahlt wurden. Ein widerkehrender Posten sind Ausgaben für die Beköstigung bei den Zusammenkünften der Meister oder der ganzen Innung. In der Rechnung wurde dann beispielsweise notiert drei Gulden elf Groschen für Bier und Wein „in underschidene versamlungen bey dem Simmon Rytzen vertrunkhen“.

In der Zeit zwischen 1604 und 1610 strebte die Kramerinnung die Bestätigung ihrer Ordnung durch den Landesherrn an. In diesem Zusammenhang ist eine Reihe von zusätzlichen Ausgaben verzeichnet. In der Jahresrechnung 1605/06 finden sich dazu folgende Einträge: 14 Groschen „betzalt dem Aßmusen Behm uncosten so er wegen deß artickels brieff den buechbinder geben“, sechs Gulden sieben Groschen „dem alten Paull Papst, stadtsyndico, wegen edlicher artickel in unserm brieff zu convermieren“ übergeben sowie weiter drei Gulden neun Groschen für dessen Schreiber für das Schreiben des Artikelbriefes. Fast neun Gulden erhielt auch Theodor Möstel, der nicht nur Bürgermeister, sondern auch ein Rechtsgelehrter war, „daß er den artickeln brieff verbesert und den 44. artickhel darzu gemacht“. Im folgenden Jahr hat man „am 5 may einen eignen poten mit unserm artickulbrieff nach Dresdenn gesandt“, der 8 Tage in Dresden blieb. Außerdem hatte man dreimal „deß artickelsbrieff halben nach Dresden dem Ambrosius Weisen geschriben, die sachen zu befütern“. 1609, nach Erlangung der landesherrlichen Konfirmation, erhält Magnus Lotter sein Geld von der Innung ausgezahlt, das er die letzten anderthalb Jahre zu diesem Zweck ausgelegt hatte. Das waren u. a. 40 Gulden für „h burgermeyster d. Theodores Mostell einen becher vererth, daß er zuu bestetigung deß articulsbrief vleissig geholffen hat“, und 36 Gulden für Gebühren der kurfürstlichen Kanzlei. Geld floss auch an den „secretary Ambrosy Weisen zu Dresden gebür und verehrung, daß er damit also bemüeth gewessen“. Fünf Gulden erhielt der Kanzleischreiber, der die Artikel auf Pergament geschrieben hatte. Hinzu kamen kleinere Beträge für Siegelwachs, für den Buchbinder und für die Anfertigung einer Box zur Aufbewahrung der neuen Ordnung. Insgesamt wurden Herrn Lotter über 172 Gulden ausgezahlt.

Ein gutes Verhältnis zum Landesherrn war wichtig. Deswegen fuhr eine Delegation der Kramer auch 1607 nach Torgau, wo Johann Georg I. (1585-1656), der zukünftige Kurfürst, und Magdalena Sibylla, eine Prinzessin des Herzogtums Preußen (1586-1659), ihr „Beilager“ vollzogen. Dabei war man aber darauf bedacht, die Aufwendungen gering zu halten – man nahm Verpflegung mit „daß nienands alda einkehren“ musste.

Wenn sich die Kramerinnung mit anderen Innungen im Streit befand, setzten sich die Kramermeister zusammen und diskutierten das Problem. Diese Vorgehensweise ist auch bei anderen äußeren wie inneren Angelegenheiten zu beobachten, deren Klärung die regierenden Meister nicht herbeiführen konnten oder wollten und die deshalb in der Runde aller Meister besprochen wurden. Die dabei anfallenden Kosten für Speis und Trank übernahm die Innungskasse. Im Jahr 1608 ist das etwa bei einem Konflikt mit der Innung der Goldschmiede im Rechnungsbuch dokumentiert.

Für dasselbe Jahr ist ein interessanter Eintrag zum Thema Spendenbereitschaft der Innung überliefert. Für den 10. Oktober ist notiert: „den armen abgebranten leyten von Schmalkalden uff herrn doctor Schumcken fürbit 1 fl“ gegeben. Stadt und Herrschaft Schmalkalden gehörten zur Landgrafschaft Hessen-Kassel, wo der regierende Landgraf Moritz 1605 zum Calvinismus übergetreten war. Nach dem Grundsatz des Augsburger Religionsfriedens hatte der Landesherr das Recht, einen Bekenntniswechsel auch bei seinen Untertanen durchzusetzen. 1608 eskalierte die Situation zum „Schmalkalder Bildersturm“. Bei diesem Ereignis sind zahlreiche Kunstwerke aus Kirchen vernichtet wurden. In der Folge dieser Entwicklung verließen Lutheraner den Ort und kamen auch nach Leipzig.

Die Kramerinnung erzielte beträchtliche Einnahmen aus Beitrittsgeldern und Abgaben der Kramer sowie aus Standgebühren zu den Messen. Größere Geldbeträge wurden verliehen und erbrachten ansehnliche Zinsen. Obwohl man sich regelmäßig bemühte, das geliehene Geld zurück zu bekommen, waren die Gläubiger oft mit den Rückzahlungen im Verzug. Ebenso füllten Strafzahlungen für Verstöße gegen die Innungsordnung immer wieder die Kasse.

Im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts wurde jedes Rechnungsjahr ein Überschuss erzielt, der regelmäßig, wie oben bereits beschrieben, in nicht geringem Maße in Getreide investiert wurde. Ein weitere Teil des Geldes wurde eingesetzt, um die Interessen der Innung zu befördern, wie das Bespiel der angestrebten und erhaltenen Bestätigung der Innungsartikel durch den Kurfürsten zeigt. Aber auch die Zusammenkünfte der Meister und der gesamten Mitgliedschaft, sei es zur Klärung von Problemen oder schlicht zur Geselligkeit, wurden mit Mitteln der Innung finanziert.

Quelle:

Stadtarchiv Leipzig, 0291 Kramerinnung und Handelsdeputierte (Depositum), Nr. 41, fol. 1r-25r.

Vom Spätmittelalter bis zum Ende das 16. Jahrhunderts belegen die Aufnahmelisten der Innung, dass Frauen, auch ohne zwingend Kramerwitwen oder -töchter zu sein, der Innung beitreten konnten. Diese Praxis änderte sich spätestens durch die Innungsartikel von 1604. Eine von Beginn an eigenständige Mitgliedschaft wurde ihnen nun nicht mehr gewehrt.

Dieses Recht ging vor allem dadurch verloren, dass 1604 erstmals bei der Aufnahme in die Innung die Vorlage eines Lehrbriefes gefordert wurde. Vor der Aufnahme in die Innung standen nun Lehrjahre als sogenannter Junge und danach als Handlungsdiener. Eine indirekte Folge dieser Festlegung war, dass Frauen de facto nicht mehr eigenständige Mitglied der Innung werden konnten, da ihnen eine Lehre bei einem Kramer nicht möglich war. Von nun an wurde ein klar definiertes Witwen- und Töchterrecht etabliert. Das bedeutet, dass die Kramer bei ihrer Aufnahme in die Innung nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Frauen eine Aufnahmegebühr, das sogenannte Weibergeld, entrichten mussten. Sie betrug je 15 Gulden für jeden Kramer und sein Weib. Das Weibergeld fiel auch bei einer weiteren Ehe an, es sei denn, die neue Ehefrau war eine Kramerwitwe oder -tochter. So übertrugen sich die Rechte eines Kramers bei dessen Tod auf deren Witwen. Sie blieben – so lange sie nicht neu heirateten - Mitglied der Innung und konnten auch selbstständig ihren Handel betreiben. Durch diese Regelung waren die Kramerfrauen auch nach dem Tod ihrer Ehemänner über die Innung sozial abgesichert. Kramerwitwen, die einen neuen Mann außerhalb der Innung wählten, verloren in der Regel ihre Mitgliedschaft, ausgenommen, sie erwählten ein Ratsmitglied oder eine andere furnehme Person, die keiner anderen Innung angehörte, dann durfte sie die Geschäfte ihres verstorbenen Mannes weiterführen. Ihr neuer Mann blieb aber außerhalb der Kramerinnung. Wenn ein Kramer versäumt hatte, das Weibergeld zu zahlen oder damit in Rückstand geraten war, hatte das für seine Witwe in der Regel fatale Folgen - ihr wurde nach seinem Tod die Mitgliedschaft in der Innung verwehrt.

Durch die Regelungen der neuen Kramerordnungen nahm die Zahl der selbstständigen Kramerfrauen im 17. Jahrhundert kontinuierlich ab (1660 nur noch 9% der Mitglieder).

In der Kramerordnung von 1672 wurden die entsprechenden Regeln für die Familien der Kramer weiter präzisiert. Von nun an war das Weibergeld, also die Aufnahmegebühr, die die um Aufnahme bittenden Kramer für ihre Frauen zu entrichten hatten, deutlich niedriger als die für die Kramer selbst. Die Kinder aus diesen Ehen erhielten das Kramerrecht durch Geburt. Wenn ein Kramersohn oder -tochter aber eine Frau oder Mann ohne Kramerrecht heiratete, wurde auch für diese innungsfremde Ehefrau/-mann das Kramergeld fällig. Diese Festlegung war einer der Gründe dafür, dass Kramer – wie vielfach aus den Quellen ersichtlich – in der Regel Kramerinnen heirateten.

Die Ehefrauen bzw. Witwen waren zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben der Innung berechtigt – zum Teil sogar verpflichtet, dazu gehörten u. a. die Teilnahme an Quartalszusammenkünften, Trauerfeiern und Kirchenbesuche.

Beispielhaft für die untergeordnete Rolle, die den Frauen bei diesen Ereignissen zugestanden wurde, ist die Tatsache, dass im „Neuesten Verzeichniß einer löblichen Cramer-Innung in Leipzig nach gehöriger Ordnung aufgezeichnet“, gedruckt im August 1800, nicht eine Frau namentlich erscheint. Das Verzeichnis nennt 282 Kramer, die acht verschiedenen Tischen zugeordnet waren. Außerdem gab es noch einen so genannten Witwentisch. Unter der Überschrift „Wittwen derer verstorbenen Herren Cramer“ sind nicht die Namen der Frauen zu lesen, sondern nur die der verstorbenen Kramer.

Theoretisch hatten die Witwen das Recht, die Geschäfte nach dem Tod ihres Mannes in eigener Verantwortung weiterzuführen, doch die Innungsmeister führten die Aufsicht darüber, ob zuvor das Weibergeld gezahlt worden war und ob sie den Anforderungen einer untadeligen Lebensweise und des Wohlverhaltens entsprachen.

Wie bei anderen Innungen ist auch bei der Kramerinnung zu beobachten, dass Kramerwitwen recht schnell wieder von Männern geheiratet wurden, die ebenfalls im Handel tätig waren und entweder bereits Innungsmitglieder waren oder solche werden wollten. Ein typisches Beispiel für eine solche Verbindung ist die erste Ehe des späteren Kramermeisters Johann Conrad Plitz (1606-1678). Nachdem er 1632 Handelsdiener bei der Witwe von Johann Leonhard Weickmann geworden war und ihrem Geschäft über die wirtschaftlich schwere Zeit während des 30jährigen Kriegs geholfen hatte, heiratete er die Witwe im Mai 1634 und wurde damit Miteigentümer des Geschäfts. Georg Pietzsch (1598-1677) arbeitete zunächst als Buchhalter und Kassierer bei Christoph Dusen und nach dessen Tod bei dessen Witwe, Frau Catharina, geb. Schöller, die er am 19. April 1631 heiratete. Auch Heinrich von Seelen (1612-1674), Kramermeister ab 1666, und Hieronymus Schmidt, Kramermeister ab 1630, heirateten die Witwen von Handelsmännern.

Außer durch eine Heirat fanden Kramerwitwen auch noch andere Wege, ihr wirtschaftliches Überleben zu sichern. So konnten die Kramer Gesellschaften gründen und dieses Recht behielten auch die Witwen. Damit konnten sie, wenn sie nicht in der Lage waren, die Geschäfte selbst zu führen, dies dem Geschäftspartner überlassen. Sie erhielten dafür einen Teil des Gewinns, mit dem sie ihr weiteres Leben finanzieren konnten. Allerdings standen solche Gesellschaften unter strenger Beobachtung der Innung, um zu verhindern, dass dadurch Innungsprivilegien unterlaufen wurden.

Doch nicht alle dieser Geschäfte liefen erfolgreich. Kramer wie auch Kramerwitwen verarmten. Es spricht für die innere Solidarität der Innung, dass man Mitgliedern, die nicht in der Lage waren, das Quartalsgeld, ein vierteljährlich fälliger Mitgliedsbeitrag, zu bezahlen, dieses erließ, ohne sie gleich aus der Innung auszuschließen. So finden sich auch immer wieder in Not geratene Witwen unter den Empfängern von Spenden. Außerdem existierte seit 1791 eine Stiftung des Kramermeisters Johann Gottfried Sperrbach, der 1000 Taler anlegte, damit deren Zinsen an notleidende Kramer und Kramerwitwen verteilt werden konnten.

Quelle: Biedermann, Karl, Geschichte der Leipziger Kramer-Innung 1477 - 1880, Leipzig [1881]. Moltke, Siegfried, Die Leipziger Kramer-Innung im 15. und 16. Jahrhundert. Zugleich ein Beitrag zur Leipziger Handelsgeschichte, Leipzig 1901. Schötz, Susanne, Zur Mitgliedschaft von Frauen in der Leipziger Kramerinnung im Spätmittelalter bzw. zu Beginn der Frühen Neuzeit (1477–1695), in: Uwe Schirmer/Henning Steinführer/Hartmut Zwahr (Hg.), Leipzig und Mitteldeutschland. Festschrift für Manfred Straube und Manfred Unger, Leipzig 2000, S. 57–67. Schötz, Susanne, Handelsfrauen in Leipzig. Zur Geschichte von Arbeit und Geschlecht in der Neuzeit, Köln 2004. Stadtarchiv Leipzig, Kramerinnung und Handelsdeputierte (Depositum), Nr. 32 und 41.

| Geld | |

| 1 Taler (T) | = 24 Groschen |

| 1 Florenus (f) [Gulden] | = 21 Groschen |

| 1 Groschen | = 12 denarii (d) [Pfennig] |

| Raummaße | ||

| 1 Tonne | = 105 Kannen | = 98,24 Liter |

| 1 Hose | = 24 Kannen | = 22,5 Liter |

| 1 Fuder | = 12 Kannen | = 11,25 Liter |

| 1 Kanne | = 0,936 Liter | |

| Gewichte | ||

| 1 sächsisches Pfund | = 30 Lot | = 467,29 Gramm |

| 1 Stein | = 22 Pfund | = 10,27 Kilogramm |

| 1 Zentner | = 7,5 Stein | |

| Getreidemaße | |

| 1 Leipziger Scheffel | = 136,3 Liter |

Getreidegewicht (Röthaer Heimze) | |||

| Getreideart | Dichte | Gewicht | Scheffel |

| Gerste | 0,60 – 0,70 g/ccm | 81,78-95,41 kg | 88,60 Ø |

| Hafer | 0,45 – 0,55 g/ccm | 61,34-74,97 kg | 68,15 Ø |

| Roggen (Korn) | 0,68 – 0,75 g/ccm | 92,68-102,23 kg | 97,45 Ø |

| Weizen | 0,70 – 0,80 g/ccm | 95,41-109,04 kg | 102,23 Ø |

Wer darf mit Zitronen handeln?

Handelsprivilegien 1. Teil

Die Warenpalette der Kramer änderte sich im Laufe der Zeit mehrfach. Aus der Kramerordnung von 1484 ist der festgelegte Warenkatalog der Kramer ersichtlich. Zum Angebot gehörten zu dieser Zeit u. a. Spezereien (in erster Linie Gewürze), „grobe Waren“ (Lebensmittel, besonders aus dem Süden; Farbstoffe), Bedarfsartikel (Wachs, Seife, Papier), Getränke (Weine, Branntwein, Essig), seidene Waren, leinene Waren, andere Textilien, Lederwaren, Eisen- und Messingwaren, Fische. Übergreifend kann man vom Detailhandel sprechen. Er umfasst den Absatz von Waren an den Endverbraucher. Vor allem geht es um den Kauf und Verkauf von Einzelstücken und Waren in kleinen Mengen an private Haushalte. Dabei sahen sie sich mit dem erheblichen Widerstand, vorwiegend der unterschiedlichen Leipziger Handwerksinnungen konfrontiert. Diese wehrten sich gegen die Einschränkung ihrer Verkaufsrechte. Aber auch fremde Händler kämpften gegen die Beschränkungen und manchmal hatten diese den Landesherren auf ihrer Seite.

Am 28. März 1656 erließ der sächsische Kurfürst Johann Georg I. ein Privileg, das den Handel mit Zitronen und Pomeranzen in seinem Herrschaftsbereich neu regeln sollte. Zunächst wurde festgestellt, dass die Einfuhr dieser Früchte gut fürs Land sei und es am besten wäre, wenn eine Person damit beauftragt würde, für einen guten Preis ganzjährig gute und frische Früchte zu liefern.

Auf Empfehlung des Großherzogs von Florenz erhielt Bartholomaeus Martini aus Lucca in Italien das Privileg, als einziger Händler fünf Jahre lang für einen Preis von fünf Talern für 100 Stück die genannten Früchte aus Italien oder Spanien einführen zu dürfen. Alle sächsischen Händler und Kramer sollten bei ihm einkaufen. Nur zu den Messen in Leipzig und Merseburg war es anderen Händlern erlaubt, diese Früchte zu importieren. Verstöße gegen dieses Privileg sollten mit erheblichen Geldstrafen geahndet werden. Martini wurde angewiesen, in geeigneten Städten des Landes Gewölbe zur Lagerung der Südfrüchte einzurichten, damit den örtlichen Händlern weite Wege erspart blieben. Für dieses Sonderrecht zahlte Martini neben dem üblichen Zoll und Steuern jährlich 500 Taler in die Rentkammer.

Dieses Privileg erweckte sehr schnell das Missfallen der Kramer. Am 15. August 1656 wandten sich die Kramermeister zu Leipzig an Bürgermeister und Rat in Leipzig und protestierten gegen die Einschränkung ihrer Rechte. Zunächst verwiesen sie auf die schlechten Erfahrungen, die sie vor einigen Jahren mit Bartholo Brantano und Consorten gemacht hatten, die auch mit Zitronen gehandelt hatten, dabei aber gegen die vom Kurfürsten bestätigten Innungsartikel der Kramer verstießen. Die Kramer setzten damals ihre Rechte vor Gericht durch. Deshalb hatten sie das neue Privileg mit Befremden zur Kenntnis genommen. Im Folgenden brachten die Meister zahlreiche Argumente gegen das Privileg vor. Sie behaupteten u. a., dass der auswärtige Händler nur in guten, für ihn profitablen Zeiten das Land versorgen wird, wenn es Probleme gibt, dann muss dessen Rückzug aus dem Land befürchtet werden. Weiterhin sollte man nicht nur einen Händler privilegieren, denn es gäbe viele, die die Einfuhr der Südfrüchte übernehmen könnten. Außerdem würde Martini bestrebt sein, neben Zitronen und Pomeranzen auch andere Früchte einzuführen, womit er den Handel der Kramer verringern würde. Als Haupteinwand wurde vorgebracht, dass der direkte Verkauf aller Spezereien außerhalb der Messen laut ihrer Innungsartikel nur ihnen zustand. Zuletzt verwiesen sie noch auf die andere Religion des Händlers.

Den Rat baten sie, ihre Bedenken an den Kurfürsten zu übermitteln. Dieser reichte am 8. September 1656 das Schreiben an den Landesherrn weiter und argumentierte selbst gegen das Monopol. Dabei verwies man auf die bisherige Zuverlässigkeit der Kramer, die die Stadt auch in Kriegszeiten unter großen Mühen immer mit Waren versorgt hatten.

Der Stadtrat war nicht die einzige Institution, die die Kramermeister um Hilfe baten. Am 2. September des Jahres wandten sie sich mit einem sehr ähnlich lautenden Brief an das Konsistorium Leipzig, einer Gerichtsinstanz, die eigentlich für Kirchen-, Schul- und Ehescheidungsangelegenheiten zuständig war. Neben den Argumenten gegen das kurfürstliche Privileg, die sie auch schon im Schreiben an den Rat vorgebracht hatten, betonten die Kramermeister vor diesem Gericht, das sich vornehmlich um Religionssachen kümmerte, dass die Italiener katholischen Glaubens seien. Man behauptete, dass Martini, der Pfaff gewesen sein soll, und andere italienische Händler Predigten gehalten hätten. Man sollte dem Einspruch der Kramer folgen, so würde nicht nur der Handel im Land erhalten bleiben, sondern auch die Religion bey unß rein und lauter wieder aller Irrungen undt Secten gehalten.

Zehn Tage später schrieb das Konsistorium an den Kurfürsten und griff die Behauptung der Kramer auf, dass sich mit den fremden Händlern irriger Glauben ins Land schleichen könnte.

Die Antwort des Kurfürsten auf die Einwände der Kramer ist nicht überliefert. Da sich die Kramermeister, wie das „Handelsbuch der Versammlungen der Kramermeister, 1656–1666“ überliefert, auch in den folgenden Jahren mit dem Privileg für den Italiener Martini beschäftigten, war ihnen wohl kein schneller Erfolg vergönnt.

Quellen: Stadtarchiv Leipzig, Kramerinnung und Handelsdeputierte (Depositum), Nr. 14. / Sächs.Staaatsarchiv Dresden, 10024 Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Loc. 09885/0